王伊蔚(1905-1993),曾用化名王耐一,福建闽侯人。王伊蔚曾就读于由美国教会兴办、以向中国妇女传播基督教义为宗旨的上海女子中学(今上海第三女子中学),但因不接受学校大部分学生来自权贵家庭以及西化教学,转为自学完成初中学业,考取由国民革命军将军冯玉祥领导的中国第一个男女合校,今是中学。毕业后,王伊蔚考入南京大学历史系,半年后,听说复旦大学新闻系开始接受女学生,立志做中国第一代女新闻工作者的她遂转入复旦大学新闻系就读。

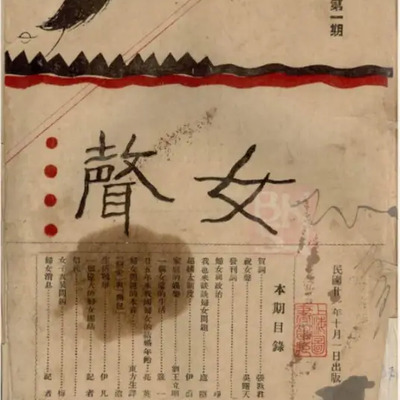

1932年毕业后,应复旦同学邀请,王伊蔚担任《晨报》妇女栏外勤记者,专门采访妇女界知名人士,因此得以并采访中华妇女节制会会长刘王立明。两人结识后,决定共同创办独立妇女刊物《女声》,鼓励妇女寻求自身解放和民族解放。

办刊过程中,王伊蔚和刘王立明发生理念分歧。经多次商讨,1934年,《女声》杂志宣布独立,不再受中华妇女节制会资助。为了筹集经费,王伊蔚通过私人关系和《女声》的支持者网络,举行义演、义卖和寻求个人赞助。

由于其左倾立场及其对国民党政策的尖锐批评,该杂志受到国民党当局的严酷审查和打压。据王伊蔚自述,她从友人处听闻自己的“名字已上了工部局的黑名单”。1935年,杂志被迫停刊。

抗日战争爆发后,王伊蔚起先在邮政局工作,为了继续参与革命,辞职来到广东,受广东省政府妇女会文化部主任陆素英邀请,担任《广东妇女》的主编。不久后,省政府为躲避日军迁往广西,《广东妇女》也就此停刊。王伊蔚回到上海,在《大美周报》担任妇女栏编辑,自己撰写文章,鼓励妇女参加抗战。后因报社总编辑被日方暗杀,报纸停办。

1945年8月抗战胜利,王伊蔚组织《女声》复刊,继续担任主编。由于国民党的持续迫害,《女声》最终在政治和经济的双重压迫下于1947年停刊。王伊蔚做了一段时间家庭教师,1962年成为上海文史研究馆馆员。文史馆是1949年后是中共设立的具有统战目的的荣誉性研究机构,用于安置解放前的党外知识分子。

根据密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政对晚年王伊蔚的访谈,她曾坚定地信仰共产党的妇女思想,但解放后,她看到共产党言行不一,意识到共产党只不过利用了妇女运动。

更多关于《女声》的信息请参见:王伊蔚《我与〈女声〉:向三八妇女节献礼》(来源于密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政的个人网站)。

1932年毕业后,应复旦同学邀请,王伊蔚担任《晨报》妇女栏外勤记者,专门采访妇女界知名人士,因此得以并采访中华妇女节制会会长刘王立明。两人结识后,决定共同创办独立妇女刊物《女声》,鼓励妇女寻求自身解放和民族解放。

办刊过程中,王伊蔚和刘王立明发生理念分歧。经多次商讨,1934年,《女声》杂志宣布独立,不再受中华妇女节制会资助。为了筹集经费,王伊蔚通过私人关系和《女声》的支持者网络,举行义演、义卖和寻求个人赞助。

由于其左倾立场及其对国民党政策的尖锐批评,该杂志受到国民党当局的严酷审查和打压。据王伊蔚自述,她从友人处听闻自己的“名字已上了工部局的黑名单”。1935年,杂志被迫停刊。

抗日战争爆发后,王伊蔚起先在邮政局工作,为了继续参与革命,辞职来到广东,受广东省政府妇女会文化部主任陆素英邀请,担任《广东妇女》的主编。不久后,省政府为躲避日军迁往广西,《广东妇女》也就此停刊。王伊蔚回到上海,在《大美周报》担任妇女栏编辑,自己撰写文章,鼓励妇女参加抗战。后因报社总编辑被日方暗杀,报纸停办。

1945年8月抗战胜利,王伊蔚组织《女声》复刊,继续担任主编。由于国民党的持续迫害,《女声》最终在政治和经济的双重压迫下于1947年停刊。王伊蔚做了一段时间家庭教师,1962年成为上海文史研究馆馆员。文史馆是1949年后是中共设立的具有统战目的的荣誉性研究机构,用于安置解放前的党外知识分子。

根据密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政对晚年王伊蔚的访谈,她曾坚定地信仰共产党的妇女思想,但解放后,她看到共产党言行不一,意识到共产党只不过利用了妇女运动。

更多关于《女声》的信息请参见:王伊蔚《我与〈女声〉:向三八妇女节献礼》(来源于密西根大学妇女与社会性别学及历史学荣休教授王政的个人网站)。

此创作者的作品

期